吃得下與食物質地— 中臺科技大學 / 胡月娟講座教授(202506)

在修讀博士學位期間,著手收集論文資料,訪談慢性病患者時,請他們陳述所認為的健康概念,發現吃得下是關鍵要素。由於諸多因素,使人們可能面臨咀嚼或吞嚥的問題,而需使用質地改變食物。

一、質地改變食物

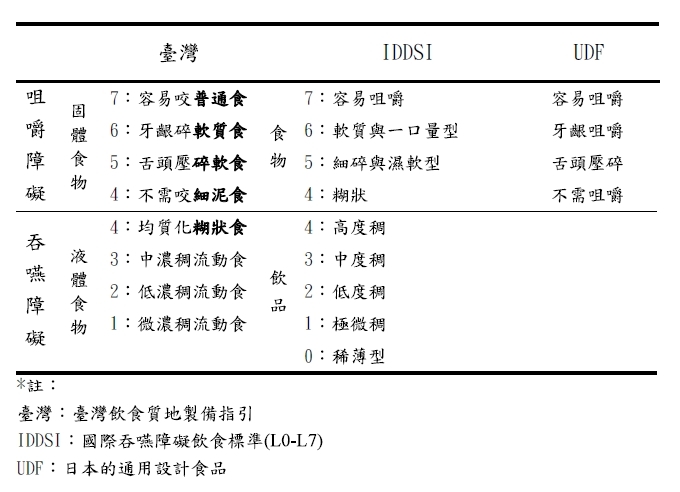

食物質地改變有其專門術語與標準,唯有將下表熟稔於心,方能做飲食製備。以咀嚼障礙而言,4級障礙度最大;吞嚥障礙則是0-1級障礙度最輕。

相同份量的食物,製備成普通食、軟質食時,其熱量大致不變,例如750-850大卡;一旦製備為碎軟食就變成500-550大卡;細泥食為400-500大卡;糊狀食300-350大卡;流動食則為250-300大卡。再者,一碗白飯288卡,變成稀飯就減半為144卡。IDDSI 5級的細碎濕軟食,其熱量約為普通食、軟質食的60-70 %。

(一)固體食物

1.IDDSI 7級:容易咀嚼,容易咬普通食

此類食物能輕易被餐叉或湯匙切斷。可以餐叉或湯匙做壓力測試,若用餐叉是正放或斜放在食物上,以拇指按壓餐叉底部,直至拇指指甲變白,此時食物會被壓扁,改變形狀;餐叉不是一樣要有包括那個挪除後,食物不會恢復原狀。

2.IDDSI 6級:軟質與一口量型,或可用牙齦咀嚼,牙齦碎軟質食

(1)所謂一口量,成年人是小於等於1.5 × 1.5公分;兒童是小於等於0.8 × 0.8公分。

(2)柔軟度測試可採餐叉或湯匙,以餐叉而言是將其放在食物上,以拇指按壓餐叉底部,直至拇指指甲變白。食物會被壓扁及改變形狀,壓力挪除後,食物不會恢復原狀。

3.IDDSI 5級:細碎與濕軟型,或可用舌頭壓碎軟食

(1)IDDSI 5級的食糰大小為寬0.4公分,長等於少於1.5公分;兒童則為0.2公分寬,長等於少於0.8公分。餐叉的縫隙為0.4公分,可用此來量測食糰寬度合適否。

(2)將食糰放在湯匙上,應能保持形狀,將湯匙傾斜或搖動,食糰即易掉下。食糰不帶黏性或堅硬。

4.IDDSI 4級:糊狀,或不需咀嚼,不需咬細泥食

將食物放在湯匙上,食物能保持形狀;一旦將湯匙傾斜,食物有些許黏性但不堅固的緩慢滑落,極少食物會殘留在湯匙上。豆花是此類食物,含蛋白質;花生醬則黏度太強,不利吞嚥或吞嚥完易殘留在口腔內或咽喉處,引發吸入性肺炎,故不予推薦。

(二)液體食物

根據臺灣「高齡營養飲食質地衛教手冊」分成:

1.第1級微濃稠流動食

2.第2級低濃稠流動食:可用吸管喝、杯子喝

3.第3級中濃稠流動食:無法用吸管喝,可用杯子喝

4.第4級為均質化糊狀食:無法用吸管、杯子喝,得用湯匙舀起;不會流動,呈半固態狀。

二、質地改變食物的製備

面臨咀嚼或吞嚥障礙問題時,其飲食的製備旨在好消化,不易造成胃食道逆流,降低吸入性肺炎的機率,讓個案能攝取到完整的營養素,及有助於刺激五官與認知功能,維護個案進食的尊嚴。理想的咀嚼或吞嚥障礙飲食為表面光滑柔軟、質地均勻,在口中易形成食糰,凝聚力佳,不會分散或在口腔黏膜上殘留。一般而言,質地改變食物的製備原則有:

1.建議以水添加商業增稠粉作為安全評估吞嚥能力的選用食物,增稠水的質地以符合國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)極微稠(L1)、低度稠(L2)等級質地開始訓練。待確認液體食物(飲品)經語言治療師評估可安全吞嚥後,再考量固體食物。

2.第2級低濃稠流動食/IDDSI L2低度稠:飲料、茶、牛奶、養樂多、果菜汁。

3.第3級中濃稠流動食/IDDSI L3中度稠:杏仁露、阿華田、三合一麥粉、蜂蜜。

4.第四級均質化糊狀食/IDDSI L4高度稠:奶昔、芝麻糊、果泥、優格、麵茶、麥片粥、液狀的燒仙草、絞碎的愛玉。

5.不需咀嚼細泥食/IDDSI L4:食品若為固態,不需咀嚼應為糊狀即可吞嚥,如奶酪、魚肉泥;若是液態但含顆粒,必須質地均一,且不需咀嚼即可吞嚥,如優格、蒸蛋、糊狀粥。

6.舌頭壓碎軟食/IDDSI L5:食品可用舌頭上頂硬腭壓碎後吞嚥,例如淋汁的魚肉、地瓜泥、嫩豆腐、布丁;若是含料粥品,其顆粒需小於4 mm,且可被舌頭壓碎後吞嚥。

7.牙齦碎軟質食/IDDSI L6:食品質地均一,需輕微咀嚼才能吞嚥,食品濕潤、柔軟,餐具下壓後無法復原,如板豆腐、烏龍麵、炒蛋、粥、軟白飯、煮魚、包調味料的蛋捲。若是含料優格,如草莓顆粒,必須小於15 mm。

8.容易咬普通食/IDDSI L7:食品質地不均一,含顆粒,易以餐具切斷,牙齒咀嚼後易形成食糰吞嚥,例如含料粥品、百頁豆腐、白麵條、滷蛋、白飯、烤魚、烤厚蛋餅等。

9.運用低溫烹調、凍結含浸等技術,可維持食物外形,並改變食物質地至舌上頂壓碎即可後送吞下。

10.適當濃稠的食物有助於刺激唾液分泌和吞嚥反應,例如蒸蛋、碎肉泥、果泥、玉米濃湯、麵茶、鮪魚沙拉等。

11.運用白木耳、山藥、蓮藕粉、寒天、太白粉、洋菜粉、嬰兒麥粉、煮熟搗碎的馬鈴薯泥等天然物加入食物攪拌,以增加食物黏稠度,必要時才用商業增稠配方(如:雀巢快凝寶、吞樂美、雅膳誼等)。天然增稠劑製作完成時溫度高,需加附警語。此外,一歲半以下幼兒,或有腸道阻塞的個案,禁止使用增稠劑。

12.麵包、饅頭、蛋糕、餅乾、椪餅等可用牛奶、豆漿、果汁等泡軟,以利吞嚥。

13.避免易嗆及不易吞嚥的食物,如糕餅類、乾的麵包、花生醬、乾的薯泥、糯米類(如湯圓、麻糬、年糕),及豆子、玉米粒、核果類等。

14.盡量選用剁碎或軟嫩的食物,以食具能輕易壓軟為原則。避免纖維太長、粗糙、纖維質過多者。

15.避免過黏或體積大的食物:如糯米製品、湯圓、年糕、麻糬、貢丸、魚丸等。

16.較硬的水果可使用研磨器磨成果泥:如蘋果、梨子、棗子等。

17.大顆種子水果應先去籽再切碎,以利咀嚼果肉,避免直接整顆食用: 如荔枝、龍眼、葡萄等。

三.咀嚼或吞嚥障礙個案的進食訓練

1.訓練期間採少量多餐,若有鼻胃管留置仍應保留,以補充水分及營養需求。視個案可攝取的食物質地等級,一次提供個案30分鐘內可由口吃完的份量,採多次給予。

2.流質(液體)食物訓練期間宜用湯匙,勿讓個案自行使用吸管,因為在吸吸管時,已耗盡力氣。一般而言,老化引起的吞嚥障礙宜選用蜂蜜狀、第3級中濃稠流動食,即用杯子喝(IDDSI 3);器質性疾病如癌症的吞嚥障礙,宜自花蜜狀、第2級低度稠流動食(IDDSI 2)開始訓練。總之,若評估是能吃蜂蜜、布丁狀稠度(IDDSI 3, IDDSI 4),則其攝液(如菜湯、茶、牛奶)得做增稠處理。攝取高濃稠度食物,有助於刺激唾液分泌與吞嚥反射。

3.若發生哽咽、嗆到,應立即協助其將食物排出。個案採上半身前傾姿勢,勿用力拍個案背部,以防食物掉落呼吸道。

4.咀嚼或吞嚥困難個案,在訓練期間,個案每日必須水分為每公斤體重30 c.c.,營養是每公斤體重30大卡(考量BMI值)。例如點心優格,得選用至少100 gm供給熱量150-200大卡者。

有鼻胃管留置者,還需考量下列事項:

1.執行咀嚼吞嚥訓練期間,應考量『安全由口進食』/『鼻胃管灌食』之營養比,安全由口進食的熱量與蛋白質至少需達每日個案所需之75 %以上,才可考量移除鼻胃管,以避免熱量、蛋白質等營養素的攝取不足。

2.當個案執行吞嚥訓練有成效,連續三天進食和飲水狀況皆良好,無發生嗆咳情形,體重無明顯減少,即可請醫師評估是否可移除鼻胃管。

3.移除鼻胃管後,每日需監測個案的進食情況、飲食(水)量、體重變化、生命徵象等至少三天。若有不明原因的咳嗽、發燒以及呼吸道症狀,建議抽血測白血球數目及照胸部X光,以確認是否有吸入性肺炎。若連續三天無嗆咳情形,進食和飲水狀況皆良好,且無吸入性肺炎、體重等營養狀態穩定,才可確認為成功移除鼻胃管。

4.目前的趨勢是既使置放鼻胃管,仍勿放棄由口進食,但需經語言治療師評估,個案可安全由口進食的質地、形狀、大小,經醫師認可,即能雙管齊下。剛開始由口攝取的熱量、蛋白質可能只佔0-5 %,隨著時日增加,由口安全進食的熱量、蛋白質比率就會漸增。再者,依個案可耐受的由口進食份量、時間,將所需的熱量、蛋白質濃縮至其食物、飲品中,例如一小盒布丁就含300大卡熱量。

咀嚼或吞嚥障礙常因神經或肌肉系統疾病,頭頸部手術及假牙的咬合不適引起,一旦有咀嚼或吞嚥障礙,個案不但會降低食慾,進食量減少,導致營養不良,肌肉力量減弱,體力變差,活動量降低,甚至因為咀嚼或吞嚥障礙引起嗆咳、吸入性肺炎、及營養不良。攝取適合個案咀嚼或吞嚥障礙等級的質地改變食物,將有助於克服上述問題,減少咀嚼或吞嚥障礙個案的為症狀所苦,而能享有吃得下的幸福感。

參考資料

1.胡月娟等(2019)‧進食、吞嚥困難照護及指導方案指引手冊‧衛生福利部-指引手冊下載網址:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1pyqt47wAhXGGaYKHUHxCAIQFjA

BegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mohw.gov.tw%2Fdl-58240-7db4bf9c-5cc7-430a-841e-1760d967e21b.html&usg=AOvVaw082v70DFvG663XhGqmFXjJ

2.衛生福利部國民健康署、長庚學校財團法人長庚科技大學(2018)‧吃得健康,營養新食代‧臺北:衛生福利部國民健康

3.蔡嘉珉、王怡晶(2017).談高齡食品之質地分級與加工技術.食品工業,10(49),74-84。衛生福利部國民健康署

https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1405&pid=10100

4.International dysphagia diet standardization initiative (2019). The IDDSI Framework. https://iddsi.org/framework/